目次

はじめに

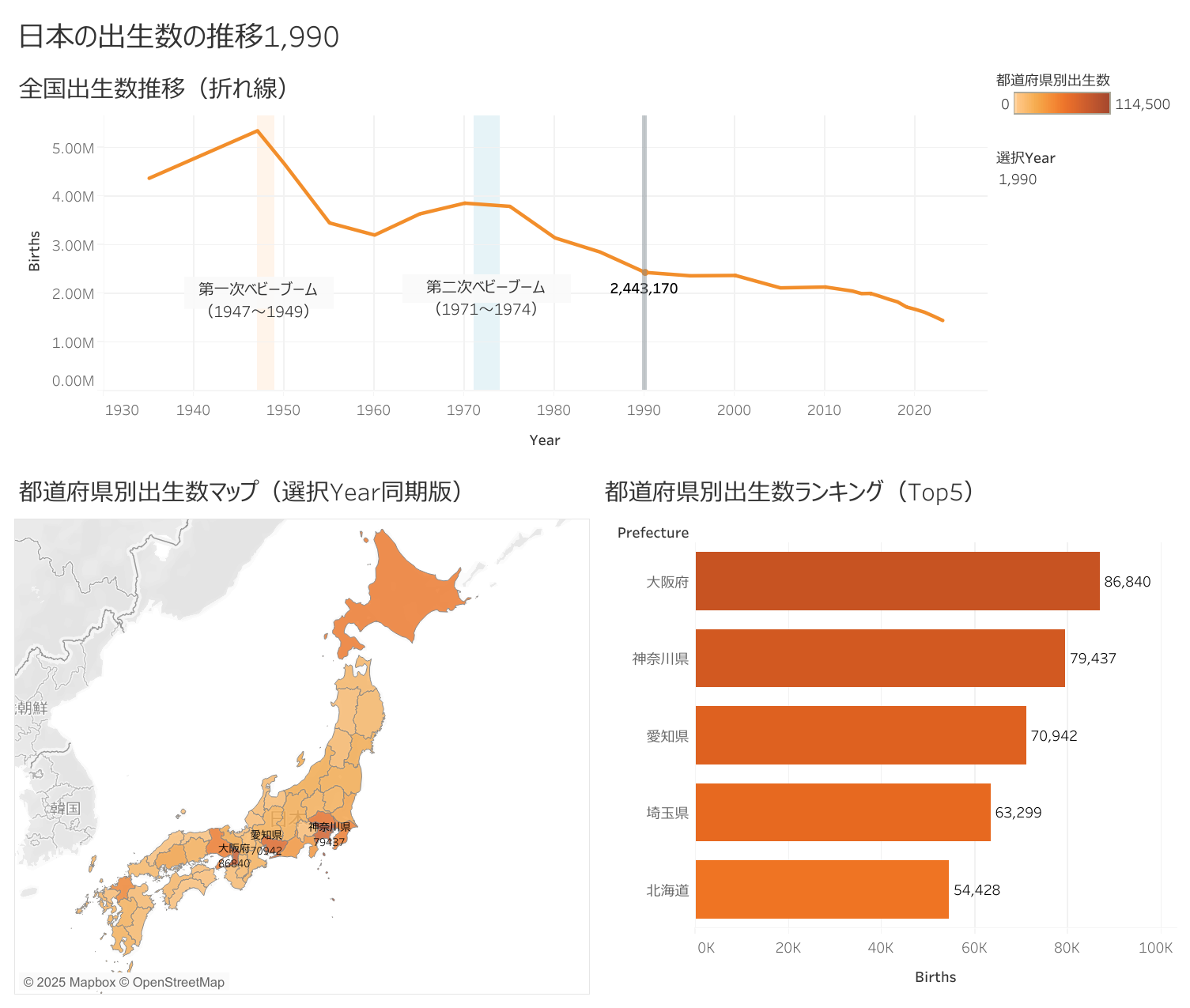

日本の少子化は年々深刻さを増していますが、その推移や地域ごとの違いを直感的に理解するのは簡単ではありません。

この記事では、1947年(昭和22年)から2023年までの全国・都道府県別の出生数データをTableau Publicで可視化し、歴史的な変化や地域差を一目で分かる形にまとめました。

第一次ベビーブーム(1947〜49年)や第二次ベビーブーム(1971〜74年)といった歴史的背景も反映しながら、長期的なトレンドと現代の課題を読み解きます。

データと可視化の概要

- データ範囲:1947年〜2023年

- データソース:厚生労働省「人口動態統計」

- 可視化ツール:Tableau Public

- 表示内容:

- 全国の出生数推移(折れ線グラフ)

- 各年の都道府県別出生数ランキング(Top5)

- 都道府県別出生数マップ(選択年表示/アニメーションあり)

Tableau可視化(埋め込み)

上記のダッシュボードでは、年を選択して全国の出生数と都道府県別の状況を切り替えられます。

「Top5ランキング」では、選択年の出生数が多い都道府県を色分けして表示。地図ビューでは、各地域の規模感を視覚的に把握できます。

主なポイントと見どころ

1. 全国的な出生数の推移

- 1947〜49年:第一次ベビーブームで260万人超

- 1971〜74年:第二次ベビーブームで200万人超

- その後は減少傾向が続き、2023年は75万人前後にまで低下

この減少は少子化の加速を象徴しており、社会構造や経済政策にも大きく影響しています。

2. 都道府県別の特徴

- 戦後直後から高度経済成長期にかけては人口の多い都道府県(東京、大阪、愛知など)が常に上位

- 地域ごとの出生数の差は、人口規模・産業構造・都市化の進展によって大きく異なります

- 近年は沖縄県など出生率の高い地域が相対的に上位に浮上する年も

3. マップで見る地域差

- 色の濃淡で出生数の多寡を表現

- 都市圏は濃く、地方圏は薄い色になる傾向が顕著

- 長期的には全国的に色が薄くなり、出生数減少の全国的な広がりを確認可能

可視化から見える考察

- 人口減少のスピードは地域によって異なる

- 都市部は総数が多くても出生率は必ずしも高くない

- 地方は総数は少ないが、相対的に出生率が高い地域も存在

これらの傾向を把握することで、地域ごとの少子化対策や人口政策の方向性を考える材料になります。

まとめ

本記事で紹介した可視化は、データ分析ツール「Tableau Public」を使って誰でも閲覧・操作できます。

年ごとの比較や長期トレンドの把握に加えて、ランキングや地図表示を組み合わせることで、データの背景にある社会の変化を多角的に理解できます。

📊 公開ダッシュボードはこちら

日本の出生数推移と都道府県別ランキング(1947〜2023)

コメント