はじめに

「子育てしやすい地域はどこだろう?」

これは共働き世帯や転勤・移住を検討する家庭にとって切実なテーマです。

しかし、自治体の発表する待機児童数は「潜在的な待機児童」を含まないため、単純な比較では誤解を招きやすい指標です。

そこで本記事では、こども家庭庁が公開する最新データ(2019~2024年度)を収集・整理し、独自にランキング化 しました。

👉 Tableauを用いて作成したインタラクティブなダッシュボードも用意。

自分の地域や気になる県をクリックして、最新データを直接確認できます。

子育てしやすい都道府県ランキング【2025最新版】

上位グループ:待機児童ゼロの県

すでに 待機児童ゼロ を達成している県が多数あります。

「希望すれば入園できる」安心感があり、子育て世帯には大きな魅力です。

例:鳥取県・島根県・福井県など(詳細はダッシュボードで確認可能)

中位グループ:充足率100%以上の県

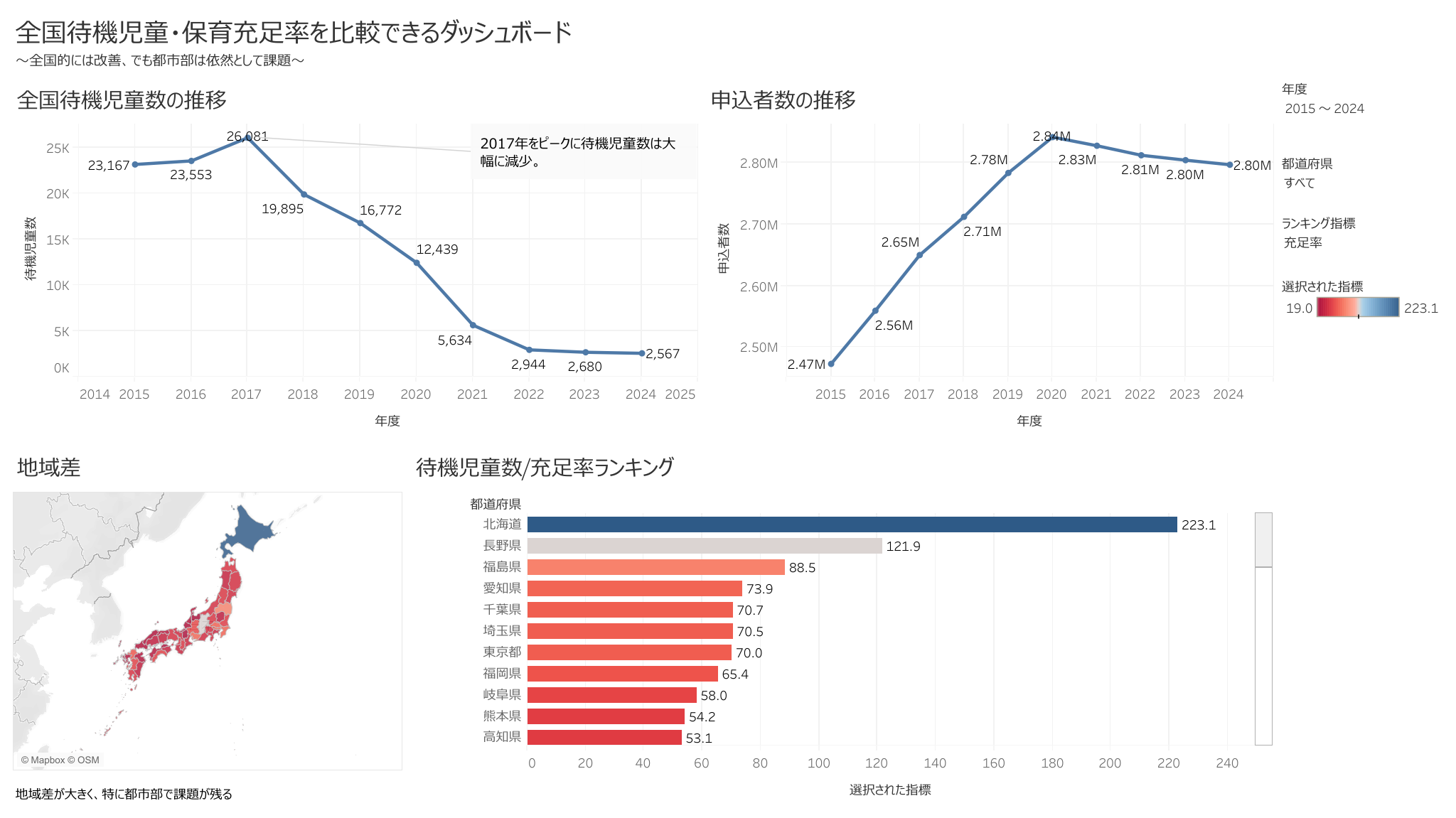

北海道や長野県などは、充足率が100%を超える という一見「余裕があるように見える」結果になっています。

👉 充足率の定義

利用定員数 ÷ 申込者数 × 100

- 100%未満 → 申込者に対して定員不足

- 100%以上 → 定員を超えて弾力的に受け入れている状態

⚠️ 注意点:

「100%以上=余裕」ではありません。

- 年度途中での追加受け入れ

- 一時預かり枠の活用

- 0歳枠不足・3歳枠余裕など年齢差

- 都市部と地方部の格差を平均化した影響

これらが重なり、現場の努力によって“何とか”対応している数字 だと理解する必要があります。

下位グループ:都市部に待機児童が集中

東京都や大阪府など大都市圏では依然として待機児童が存在。

特に0〜2歳児クラスは希望が集中し、「入りたい園に入れない」ミスマッチ が大きな課題です。

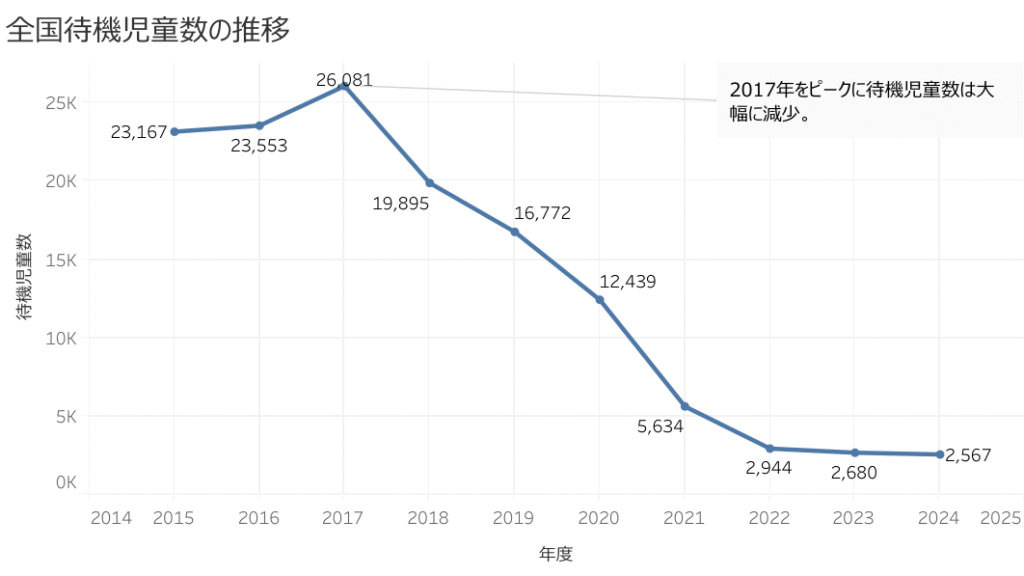

読み取れること①:待機児童は全国的に減少傾向

国の政策による定員拡大や、認可保育所・小規模保育施設の整備が進んだ結果、全国的に待機児童数は大幅に減少 しています。

地方部を中心に「希望すればほぼ入れる」状況が整いつつあるのは、大きな成果といえます。

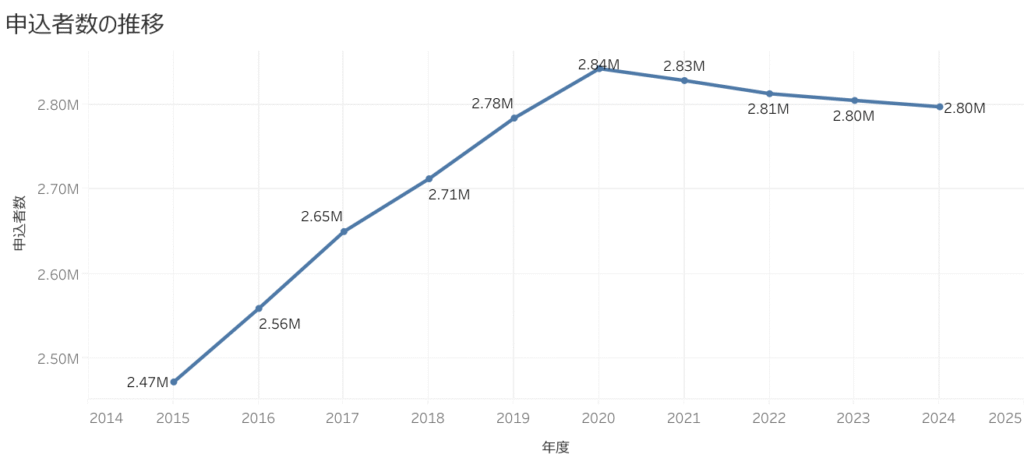

読み取れること②:一方で申込者数は増加

しかし注目すべきは、待機児童が減った一方で 申込者数は年々増加 していることです。

背景には、

- 共働き世帯の増加

- 女性の就業率向上

- 保育所整備拡大による「とりあえず申し込んでみよう」という家庭の増加

があります。

つまり現状は、

「ニーズは膨らみ続けているが、供給も必死で追いついている」 という構図。

このバランスが崩れれば、再び待機児童問題が顕在化する可能性があります。

都道府県ランキングで見る地域差

データを俯瞰すると、以下のような傾向が見えます。

- 東京都・大阪府・愛知県など大都市圏 → 待機児童数が依然として多い

- 地方都市 → 充足率が高く、待機児童ゼロ県も多い

つまり「子育てしやすさ」は全国一律ではなく、都市部と地方での格差 が鮮明です。

データの定義と注釈

本記事で使用したデータは、子ども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」「保育提供体制ダッシュボード」より取得。

- 申込者数:保育必要性認定を受け、入園を希望した児童数

- 利用定員数:自治体が設定した受け入れ枠数

- 利用児童数:実際に保育を利用している児童数

- 待機児童数:申込者から「利用児童」と除外4類型(育休中・特定園希望・求職中・自治体独自事業利用)を除いた数

- 充足率:利用定員数 ÷ 申込者数 × 100

⚠️ データ利用上の注意点

- 市区町村レベルの利用定員数は 2024年度から公開開始 → 充足率は市区町村単位では2024年度以降が正確。

- 充足率100%以上は「余裕」ではなく「弾力運用」の結果。

- 待機児童数は公式定義に基づくが、潜在的待機児童(希望園に入れないケースなど)は含まれない。

まとめ

- 待機児童ゼロ県が増加 → 地方を中心に子育てしやすい環境が整備

- 申込者数は増加中 → ニーズは高まり続けており、政策の継続が不可欠

- 充足率100%以上の県 → 柔軟な現場対応で支えているが、現場の負担は大きい

- 都市部の課題 → 依然として0〜2歳児クラスを中心に厳しい状況

全国的には改善しているものの、「どの地域で子育てするか」によって環境は大きく異なります。

👉 自分が住む地域のデータを確認し、子育てや働き方の選択に役立ててください。

【作成したTableauデータ】

コメント